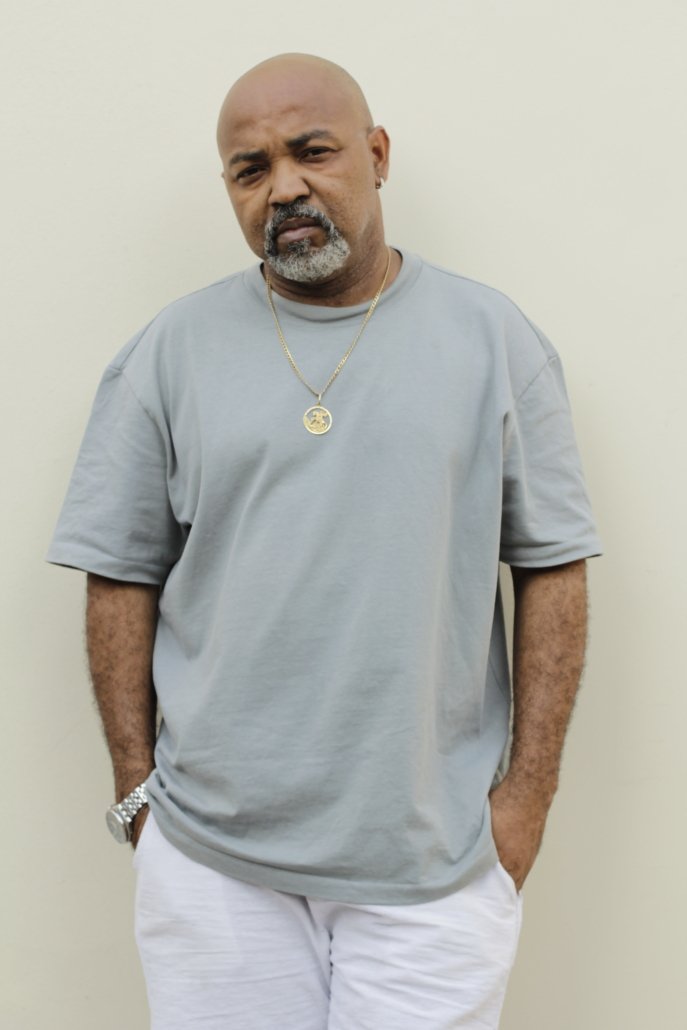

ENTREVISTA / DUDU DE MORRO AGUDO

Gabrielle Almeida: Boa tarde, Dudu. Tudo bem?

Dudu de Morro Agudo: Tudo bom, Gabi.

Qual nome você quer que a gente use aqui hoje com você?

Dudu de Morro Agudo.

E como você gostaria de se apresentar para quem ainda não te conhece?

Isso é importante. Eu gostaria de ser apresentado como rapper, que foi o que me trouxe até aqui. Mas também gosto muito de ser apresentado como arte-educador e produtor cultural, que é o que mais venho fazendo durante minha trajetória dentro do hip hop. Foi isso que deu origem ao Enraizados e tudo mais.

Você nasceu em Nova Iguaçu, está aqui desde sempre? Como você chegou aqui?

Nasci em Nova Iguaçu. Estou com 46 anos e, desde que nasci, morei em três casas diferentes, sendo que duas são no mesmo quintal, a cerca de 100 metros da primeira. Por algum motivo, gosto mesmo é de Morro Agudo.

Desde pequeno, ouvia que as pessoas bem-sucedidas iam embora daqui, e eu sabia que ia ficar. Então o ideal seria tentar mudar a perspectiva das pessoas sobre o território. Moro aqui há 46 anos e, há 25, tento fazer as pessoas enxergarem o Morro Agudo com outros olhos.

E a sua comunidade? Como ela influencia sua arte?

A comunidade influencia totalmente. Meu rap é narrativo, sou um cronista do cotidiano. Fico observando meus amigos, por exemplo. O Átomo é poeta, valoriza a poesia. Outros são cantores. Eu sou escritor, narro o dia a dia e uso o rap como plataforma para minhas ideias. O cotidiano de Morro Agudo está presente em quase todas as minhas músicas.

O que mais te orgulha no seu território?

O Enraizados.

É uma construção coletiva. Quando tive a ideia, com 18 anos, não imaginava onde chegaríamos, mas sabia que o hip hop podia transformar vidas. Não falo de ajuda material, mas de reflexão, de emancipação.

O Enraizados ajuda as pessoas a entenderem quem são, se indignarem e correrem atrás de seus objetivos. Tenho muito orgulho de fazer parte disso desde o início. Eu sou a pessoa mais antiga no Enraizados.

Mas a galera nova também me ganha nisso: nasceram já com o Enraizados existindo. Eles não conhecem um mundo sem o Enraizados.

Qual foi seu primeiro contato com o hip hop?

Foi com o rap.

Fui em uma excursão para Lambari, Minas Gerais, e um menino me deu uma fita cassete de um grupo chamado “Consciência X Atual”.

Me apaixonei. Era um monte de moleque xingando, falando gírias, desafiando o sistema. Voltei ouvindo aquilo enlouquecido. Mostrei para o Luciano (Gomes), meu irmão de caminhada, e a gente começou a mergulhar no hip hop. Descobrimos GOG, Thaíde, Gabriel O Pensador, até chegar nos Racionais MCs.

Aí vi que era isso que queria pra vida. Mesmo muito tímido, mesmo achando que nunca ia subir num palco. Mas sabia que minha vida seria no hip hop. Hoje minha profissão é hip hop. Comecei com o rap, que era a grande parada do hip hop. Mas com o tempo achei maneiro dançar. Vi os moleques rodando de cabeça e tentei fazer um moinho de vento em casa. Derrubei rádio, televisão, machuquei a perna… percebi que break não era pra mim.

Graffiti também não rolou por conta do daltonismo. Até tentei fazer um desenho e me sacanearam dizendo que parecia um “sutiã rei”. Então parei. Agora tô me arriscando a ser DJ. Já temos os equipamentos no Enraizados, estou estudando. Mas até hoje, só o rap me aguentou.

E aí vem o quinto elemento: o conhecimento. Dentro desse elemento, sou arte-educador e pesquisador. Isso engloba tudo. Fazer livro, cartografia, produzir. É o conhecimento em ação.

“O hip hop me deu um motivo pra lutar, pra estar vivo.” “A arte não precisa dar respostas — ela precisa provocar perguntas.” “Nada contra brancos no hip hop, mas ditar regra? Isso é esquizofrênico.” “A gente começou uma pesquisa em Morro Agudo e apresentou numa universidade de elite dos Estados Unidos.” “Se o Enraizados sair de Morro Agudo, perde o sentido.” “Só tem dois jeitos de mudar a sociedade: ou é pela política ou é pela revolução.” “A escola me preparou pro mundo porque ela é um microcosmo; o hip hop me ensinou a enfrentar isso tudo.” “Quando você não tem dinheiro, seus amigos são seu capital.” “Não ande sozinho. Porque você vai cair. E precisa de alguém pra te levantar — e você também vai levantar os outros.”

Você lembra qual foi a primeira vez que recebeu dinheiro com hip hop?

Não lembro.

Lembro das pessoas a quem eu paguei pela primeira vez.

O primeiro que paguei foi R$5 para o Léo da Treze. A felicidade foi enorme. Isso tem pelo menos vinte anos.

Agora, sobre o primeiro show que eu recebi cachê, não lembro.

Lembro do primeiro show em si: foi em Barra do Piraí.

Um amigo meu, o Wilson Neném, me chamou pra cantar num baile funk. Só que era funk o tempo todo, e nosso rap era só reclamação, denúncia. Era um show que quebrava o clima da festa. Eu tremia de nervoso, meu joelho batia um no outro. Mas foi emocionante. Enfrentei meu medo.

A partir dali, percebi que eu podia cantar. Não era prazeroso, mas era possível. Eu precisava entregar o melhor. Nunca foi fácil. Não lembro o primeiro cachê, mas sei que ganhei muito dinheiro com rap.

Consegui construir boa parte da minha casa com isso.

Fazia muito show.

Então, de que ano foi o seu primeiro show?

Anos 2000.

Em algum momento dessa sua trajetória, desde o Enraizados até antes, você já se afastou do hip hop?

Nunca.

Nunca tentou desistir?

Pensar em desistir, eu penso três vezes por dia, tá ligado? Mas aí eu olho pra trás e vejo que tenho mais tempo de vida dentro do hip hop do que fora dele. Voltar atrás seria mais trabalhoso. Então, vamos pra frente.

Como é que o hip hop mudou sua percepção de vida?

A primeira transformação foi na questão racial. Eu passei a entender como a sociedade trata as pessoas pretas. Durante muito tempo, eu me sentia menor, com menos valor. O hip hop mostrou que não — muito pelo contrário. Mostrou o valor da população preta, principalmente na resistência. Porque só de estarmos vivos hoje, com tudo que já passamos, já é uma grande vitória.

O hip hop me deu um motivo pra lutar, pra estar vivo.

Ele é entretenimento, mas também é luta e resistência.

E é por isso que eu sempre digo: hoje tem muito branco dentro do hip hop ditando regra em uma cultura que é preta. Nada contra brancos no hip hop, mas ditar regra? Isso é esquizofrênico.

Todos os estilos musicais criados por pessoas pretas foram cooptados. E quando você tenta falar disso, parece recalque. Mas não é. O hip hop me deu paciência, me ensinou a respeitar. Tenho saudade do hip hop que me formou, principalmente do respeito que existia. Eu valorizo a energia da juventude hoje, porque a minha tá acabando. Meu papel agora é mostrar pra nova geração uma amostra daquele hip hop que eu conheci. Eles decidem se querem seguir por esse caminho ou outro. Mas, pra mim, o hip hop sempre foi como um irmão mais velho.

Quem foram as pessoas, grupos ou coletivos que marcaram a sua caminhada até aqui?

Como é uma cartografia de Nova Iguaçu, eu preciso citar muita gente daqui. Mas dois caras foram muito importantes na minha vida, e eles nem são do Rio: o Preto Ghóez, que foi meu mentor e faleceu muito jovem, e o Lamartine.

Os dois são do Maranhão, do grupo Clã Nordestino.

O Lamartine me ensinou que hip hop também é política, que a gente tem que dialogar com o poder público, pensar política pública pra juventude.

No Rio, teve o Wilson Neném, de Barra do Piraí, que veio morar aqui no Rio. Também teve o Fiell e o Dinho K2, que fizeram parte dos Enraizados comigo por muito tempo. Foram importantes na caminhada.

E tem a galera de Morro Agudo: Átomo e Lisa Castro, que conheço há anos e que também nunca se afastaram do hip hop. O Kall e o Jack, do Fator Baixada — que, pra mim, é o grupo de rap mais importante e antigo de Morro Agudo — também foram fundamentais.

O Genaro também, que tinha suas atividades de hip hop num espaço chamado MAB. Ele é uma pessoa difícil, mas muito importante pro hip hop na cidade. Sempre que eu passava de ônibus e via o grafite torto na porta do MAB escrito “hip hop”, eu pensava: “Preciso vir aqui”.

Porque naquela época, se tu visse qualquer coisa escrita “hip hop”, tu se jogava.

Não tinha em lugar nenhum.

Então esses caras que chegaram antes de mim foram os que me ensinaram — às vezes nem com palavras, mas com o comportamento, com a vivência.

Como se comportar na comunidade. Esses foram os mestres.

Qual foi o momento mais marcante da sua carreira até aqui?

Caraca… Mano, foi a viagem pros Estados Unidos.

Levar os moleques pra lá.

Não tem campeonato mundial de hip hop, não tem Rock in Rio, não tem nada que se compare a isso.

Levar essa galera e mostrar pra eles que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente achava. Esse choque de cultura mostrou pra eles que as regras que nos impõem são pra nos limitar. E quando a gente desconsidera essas regras, a gente cresce — e aí não tem mais limite.

Fizemos uma conferência internacional numa universidade que chamam de “elite”, falando de Morro Agudo, de política, de hip hop, da cidadania. A gente começou uma pesquisa em Morro Agudo, e essa molecada foi lá apresentar.

Lançaram livro, explicaram como produzem suas músicas, como funciona o Enraizados. Os moleques fizeram seis meses de curso de inglês aqui — e olha que seis meses foi daquele jeito, né? Um dia vinha, outro não. Mas chegaram lá falando inglês.

E todo mundo voltou diferente, transformado.

O Baltar quer morar nos Estados Unidos. O Dorgo já tá na faculdade. Todo mundo quer aprender inglês. O Higordão já falava [inglês], mas teve outra perspectiva lá. E tudo isso partiu do Enraizados, de Morro Agudo.

Agora outros meninos daqui acham que esses que foram podem ir quando quiserem. Desbloqueou. E aí eu falei pra eles: agora a responsabilidade de vocês é manter acesa a chama do sonho pro próximo.

Eu ficava incomodado por ser sempre eu viajando. Aí decidi dar um basta — com medo, claro, porque cortar esse tipo de coisa é delicado. Mas a gente fez algo impensável. Foi o maior feito coletivo do Enraizados. Disparado.

Falando agora mais de Nova Iguaçu, como você vê a relação da cidade com o hip hop? Você acha que existe respeito?

Acho que algumas pessoas respeitam porque fazem parte.

Pelo jeito como fazem música, como organizam eventos — dá pra ver que aquilo é importante na vida delas.

Mas, ao mesmo tempo, existe um paradoxo: essas mesmas pessoas não se organizam politicamente para fazer o hip hop crescer como movimento na cidade.

Todo mundo é amigo, tá na batalha de rima, se encontra nos rolês, mas falta organização política mesmo. Quando eu vejo 500 moleques numa batalha de rima, vejo potência. O problema é que, se a gente não se reúne pra mostrar força política — mesmo com divergências — o poder público não respeita.

E a gente percebe isso porque não existe nenhuma política pública específica para o hip hop em Nova Iguaçu. Você vê reunião pra discutir artesanato, música, audiovisual… e nada de hip hop. E hip hop não é só música, nem só dança. É uma cultura inteira. Aqui tem muita gente praticando, muita gente curtindo — mas de forma desorganizada, dispersa, cada um na sua. Essa desorganização faz com que os que deveriam nos respeitar não respeitem.

Não fomentem, não invistam, e ainda por cima reprimam. Vai fazer roda de rima? O prefeito não apoia, o secretário não apoia, mas a polícia tá ali, reprimindo de alguma forma. Isso só vai mudar quando a gente, como movimento, entender que é necessário ocupar alguns espaços.

Reunião é chata? É. Mas é preciso. Se não, a gente vai continuar num lugar onde nem o sol bate — onde ninguém quer saber da gente. A gente não entra nas escolas. Não somos convidados pros eventos da cidade. E eu sei que muitos fãs nossos gostariam de nos ver nesses espaços, pra se sentirem pertencentes.

Mas depende de nós, de nos organizarmos mais. Sempre falo isso pros caras quando a gente começa a produzir nossas atividades. Produzir um evento é uma grande responsabilidade. O evento é seu. É sua responsabilidade garantir que seja seguro, que todo mundo possa participar, porque o evento é num espaço público.

Na Batalha de Morreba, por exemplo, os moleques conseguiram criar algo incrível: não tem consumo de droga, não pode ser homofóbico, nem racista, nem machista. E aí falaram: “Mas como vamos rimar assim?”. Com criatividade, mano.

E hoje, o nível da Batalha de Morreba é altíssimo. Enquanto isso, teve roda de rima em que as pessoas nem iam ouvir rap — iam pra usar droga. O evento fica cheio, o produtor fica feliz, mas é um tiro no pé. Aí vem o preconceito: “um bando de drogado, vagabundo…”.

E a gente ajuda a reforçar essa visão, mesmo sabendo que a juventude é potente. Mas se essa potência fica escondida no nosso quintal, o mundo não vê. E a gente precisa mostrar o valor do hip hop.

Tem maconheiro? Tem.

Mas reduzir o hip hop a isso é enfraquecer demais a nossa potência cidadã. Eu vejo o hip hop como um grupo político. Não é só uma atitude política, é um coletivo com visão de mundo. A maioria das pessoas dentro do hip hop quer um mundo mais justo. Luta contra o racismo, a favor das minorias. Isso é lutar por uma nova hegemonia.

Se você tem um conjunto de ideias sobre como a sociedade deve ser, você está fazendo política. Criando narrativas contra-hegemônicas. E o hip hop faz isso. A gente cria novas formas de pensar, de viver. Combatemos aquela visão de que Morro Agudo só tem bandido, que Nova Iguaçu é só cidade dormitório.

Como a gente enfrenta isso? Com música, com fotografia, com teatro, com matéria de jornal, com pesquisa acadêmica. É assim que a gente combate essas ideias, propondo outra forma de viver. Ainda é utopia, mas é isso que a gente busca tornar realidade.

O Enraizados faz isso duas vezes: faz dentro do hip hop e dentro da própria estrutura dele. As pessoas que se reúnem ali pensam num outro modelo de sociedade. Por isso somos políticos. E só tem dois jeitos de mudar a sociedade: ou é pela política ou é pela revolução.

E o que é revolução? É sangue, é pegar em arma, matar todo mundo e colocar outra coisa no lugar. Eu não conheço ninguém com disposição pra isso. E quem até teria, não tá indignado o suficiente. Então vamos pelo caminho mais difícil — ou mais fácil, depende — que é a política.

Em Nova Iguaçu, as violências nem sempre foram físicas. Muitas vezes são psicológicas. Impedem a gente de fazer eventos, ou reprimem enquanto a gente está fazendo. Já vi mais de 40 moleques serem levados num ônibus da polícia numa roda cultural. E o pior é que tem gente que acha isso maneiro. Eu não entendo isso.

As violências estão por toda parte. Eu sofri mais violência quando saía de Nova Iguaçu do que aqui dentro. Mas era olhar torto, repressão da polícia, humilhação na escola, dificuldade no trabalho.

A gente tende a achar que violência é só física, mas a psicológica mina por dentro. E quando você percebe, o estrago já está feito.

Como é que o hip hop mudou sua percepção de vida?

A primeira transformação foi na questão racial. Eu passei a entender como a sociedade trata as pessoas pretas. Durante muito tempo, eu me sentia menor, com menos valor. O hip hop mostrou que não — muito pelo contrário. Mostrou o valor da população preta, principalmente na resistência. Porque só de estarmos vivos hoje, com tudo que já passamos, já é uma grande vitória.

O hip hop me deu um motivo pra lutar, pra estar vivo.

Ele é entretenimento, mas também é luta e resistência.

E é por isso que eu sempre digo: hoje tem muito branco dentro do hip hop ditando regra em uma cultura que é preta. Nada contra brancos no hip hop, mas ditar regra? Isso é esquizofrênico.

Todos os estilos musicais criados por pessoas pretas foram cooptados. E quando você tenta falar disso, parece recalque. Mas não é. O hip hop me deu paciência, me ensinou a respeitar. Tenho saudade do hip hop que me formou, principalmente do respeito que existia. Eu valorizo a energia da juventude hoje, porque a minha tá acabando. Meu papel agora é mostrar pra nova geração uma amostra daquele hip hop que eu conheci. Eles decidem se querem seguir por esse caminho ou outro. Mas, pra mim, o hip hop sempre foi como um irmão mais velho.

Quem foram as pessoas, grupos ou coletivos que marcaram a sua caminhada até aqui?

Como é uma cartografia de Nova Iguaçu, eu preciso citar muita gente daqui. Mas dois caras foram muito importantes na minha vida, e eles nem são do Rio: o Preto Ghóez, que foi meu mentor e faleceu muito jovem, e o Lamartine.

Os dois são do Maranhão, do grupo Clã Nordestino.

O Lamartine me ensinou que hip hop também é política, que a gente tem que dialogar com o poder público, pensar política pública pra juventude.

No Rio, teve o Wilson Neném, de Barra do Piraí, que veio morar aqui no Rio. Também teve o Fiell e o Dinho K2, que fizeram parte dos Enraizados comigo por muito tempo. Foram importantes na caminhada.

E tem a galera de Morro Agudo: Átomo e Lisa Castro, que conheço há anos e que também nunca se afastaram do hip hop. O Kall e o Jack, do Fator Baixada — que, pra mim, é o grupo de rap mais importante e antigo de Morro Agudo — também foram fundamentais.

O Genaro também, que tinha suas atividades de hip hop num espaço chamado MAB. Ele é uma pessoa difícil, mas muito importante pro hip hop na cidade. Sempre que eu passava de ônibus e via o grafite torto na porta do MAB escrito “hip hop”, eu pensava: “Preciso vir aqui”.

Porque naquela época, se tu visse qualquer coisa escrita “hip hop”, tu se jogava.

Não tinha em lugar nenhum.

Então esses caras que chegaram antes de mim foram os que me ensinaram — às vezes nem com palavras, mas com o comportamento, com a vivência.

Como se comportar na comunidade. Esses foram os mestres.

Qual foi o momento mais marcante da sua carreira até aqui?

Caraca… Mano, foi a viagem pros Estados Unidos.

Levar os moleques pra lá.

Não tem campeonato mundial de hip hop, não tem Rock in Rio, não tem nada que se compare a isso.

Levar essa galera e mostrar pra eles que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente achava. Esse choque de cultura mostrou pra eles que as regras que nos impõem são pra nos limitar. E quando a gente desconsidera essas regras, a gente cresce — e aí não tem mais limite.

Fizemos uma conferência internacional numa universidade que chamam de “elite”, falando de Morro Agudo, de política, de hip hop, da cidadania. A gente começou uma pesquisa em Morro Agudo, e essa molecada foi lá apresentar.

Lançaram livro, explicaram como produzem suas músicas, como funciona o Enraizados. Os moleques fizeram seis meses de curso de inglês aqui — e olha que seis meses foi daquele jeito, né? Um dia vinha, outro não. Mas chegaram lá falando inglês.

E todo mundo voltou diferente, transformado.

O Baltar quer morar nos Estados Unidos. O Dorgo já tá na faculdade. Todo mundo quer aprender inglês. O Higordão já falava [inglês], mas teve outra perspectiva lá. E tudo isso partiu do Enraizados, de Morro Agudo.

Agora outros meninos daqui acham que esses que foram podem ir quando quiserem. Desbloqueou. E aí eu falei pra eles: agora a responsabilidade de vocês é manter acesa a chama do sonho pro próximo.

Eu ficava incomodado por ser sempre eu viajando. Aí decidi dar um basta — com medo, claro, porque cortar esse tipo de coisa é delicado. Mas a gente fez algo impensável. Foi o maior feito coletivo do Enraizados. Disparado.

Falando agora mais de Nova Iguaçu, como você vê a relação da cidade com o hip hop? Você acha que existe respeito?

Acho que algumas pessoas respeitam porque fazem parte.

Pelo jeito como fazem música, como organizam eventos — dá pra ver que aquilo é importante na vida delas.

Mas, ao mesmo tempo, existe um paradoxo: essas mesmas pessoas não se organizam politicamente para fazer o hip hop crescer como movimento na cidade.

Todo mundo é amigo, tá na batalha de rima, se encontra nos rolês, mas falta organização política mesmo. Quando eu vejo 500 moleques numa batalha de rima, vejo potência. O problema é que, se a gente não se reúne pra mostrar força política — mesmo com divergências — o poder público não respeita.

E a gente percebe isso porque não existe nenhuma política pública específica para o hip hop em Nova Iguaçu. Você vê reunião pra discutir artesanato, música, audiovisual… e nada de hip hop. E hip hop não é só música, nem só dança. É uma cultura inteira. Aqui tem muita gente praticando, muita gente curtindo — mas de forma desorganizada, dispersa, cada um na sua. Essa desorganização faz com que os que deveriam nos respeitar não respeitem.

Não fomentem, não invistam, e ainda por cima reprimam. Vai fazer roda de rima? O prefeito não apoia, o secretário não apoia, mas a polícia tá ali, reprimindo de alguma forma. Isso só vai mudar quando a gente, como movimento, entender que é necessário ocupar alguns espaços.

Reunião é chata? É. Mas é preciso. Se não, a gente vai continuar num lugar onde nem o sol bate — onde ninguém quer saber da gente. A gente não entra nas escolas. Não somos convidados pros eventos da cidade. E eu sei que muitos fãs nossos gostariam de nos ver nesses espaços, pra se sentirem pertencentes.

Mas depende de nós, de nos organizarmos mais. Sempre falo isso pros caras quando a gente começa a produzir nossas atividades. Produzir um evento é uma grande responsabilidade. O evento é seu. É sua responsabilidade garantir que seja seguro, que todo mundo possa participar, porque o evento é num espaço público.

Na Batalha de Morreba, por exemplo, os moleques conseguiram criar algo incrível: não tem consumo de droga, não pode ser homofóbico, nem racista, nem machista. E aí falaram: “Mas como vamos rimar assim?”. Com criatividade, mano.

E hoje, o nível da Batalha de Morreba é altíssimo. Enquanto isso, teve roda de rima em que as pessoas nem iam ouvir rap — iam pra usar droga. O evento fica cheio, o produtor fica feliz, mas é um tiro no pé. Aí vem o preconceito: “um bando de drogado, vagabundo…”.

E a gente ajuda a reforçar essa visão, mesmo sabendo que a juventude é potente. Mas se essa potência fica escondida no nosso quintal, o mundo não vê. E a gente precisa mostrar o valor do hip hop.

Tem maconheiro? Tem.

Mas reduzir o hip hop a isso é enfraquecer demais a nossa potência cidadã. Eu vejo o hip hop como um grupo político. Não é só uma atitude política, é um coletivo com visão de mundo. A maioria das pessoas dentro do hip hop quer um mundo mais justo. Luta contra o racismo, a favor das minorias. Isso é lutar por uma nova hegemonia.

Se você tem um conjunto de ideias sobre como a sociedade deve ser, você está fazendo política. Criando narrativas contra-hegemônicas. E o hip hop faz isso. A gente cria novas formas de pensar, de viver. Combatemos aquela visão de que Morro Agudo só tem bandido, que Nova Iguaçu é só cidade dormitório.

Como a gente enfrenta isso? Com música, com fotografia, com teatro, com matéria de jornal, com pesquisa acadêmica. É assim que a gente combate essas ideias, propondo outra forma de viver. Ainda é utopia, mas é isso que a gente busca tornar realidade.

O Enraizados faz isso duas vezes: faz dentro do hip hop e dentro da própria estrutura dele. As pessoas que se reúnem ali pensam num outro modelo de sociedade. Por isso somos políticos. E só tem dois jeitos de mudar a sociedade: ou é pela política ou é pela revolução.

E o que é revolução? É sangue, é pegar em arma, matar todo mundo e colocar outra coisa no lugar. Eu não conheço ninguém com disposição pra isso. E quem até teria, não tá indignado o suficiente. Então vamos pelo caminho mais difícil — ou mais fácil, depende — que é a política.

Em Nova Iguaçu, as violências nem sempre foram físicas. Muitas vezes são psicológicas. Impedem a gente de fazer eventos, ou reprimem enquanto a gente está fazendo. Já vi mais de 40 moleques serem levados num ônibus da polícia numa roda cultural. E o pior é que tem gente que acha isso maneiro. Eu não entendo isso.

As violências estão por toda parte. Eu sofri mais violência quando saía de Nova Iguaçu do que aqui dentro. Mas era olhar torto, repressão da polícia, humilhação na escola, dificuldade no trabalho.

A gente tende a achar que violência é só física, mas a psicológica mina por dentro. E quando você percebe, o estrago já está feito.