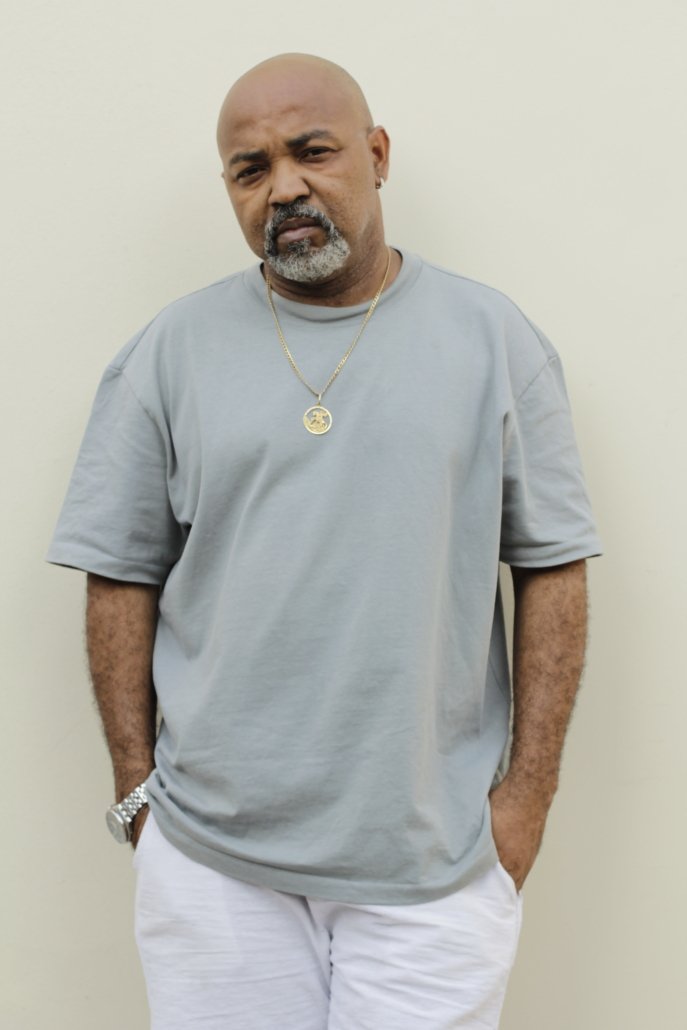

Flávio Eduardo da Silva Assis, mais conhecido como Dudu de Morro Agudo, é um dos nomes mais relevantes da cultura hip hop na Baixada Fluminense. Nascido e criado em Nova Iguaçu, no bairro de Morro Agudo, onde vive até hoje, Dudu construiu uma trajetória sólida e multifacetada como rapper, arte-educador, produtor cultural, pesquisador e militante. Sua identidade é firmada não apenas na arte que produz, mas no território que escolheu permanecer e transformar.

Desde cedo, contrariou a lógica social que empurrava os bem-sucedidos a abandonarem a periferia. “Desde pequeno, ouvia que as pessoas bem-sucedidas iam embora daqui, e eu sabia que ia ficar”, afirma. E ficou. Ficou para transformar. Ficou para fazer do bairro um centro de potência e criação.

A porta de entrada foi o rap. O impacto da primeira fita cassete do grupo Consciência X Atual foi imediato. Ali, nasceu o impulso de fazer da cultura hip hop o centro de sua vida. Mesmo tímido, mesmo desacreditando que subiria num palco, Dudu mergulhou no movimento e encontrou sua vocação: “Hoje minha profissão é hip hop”.

Com o tempo, testou outros elementos da cultura: tentou o break, mas se machucou; flertou com o graffiti, mas o daltonismo atrapalhou; e mais recentemente, começou a se aventurar como DJ. Mas foi no microfone e, sobretudo, no quinto elemento — o conhecimento — que Dudu encontrou seu lugar. É nesse campo que atua como educador popular, pesquisador e pensador do hip hop.

Sua trajetória se confunde com a do Instituto Enraizados, coletivo que fundou aos 18 anos e que se tornou uma referência nacional de cultura de base, arte como ferramenta política e formação cidadã. “O Enraizados ajuda as pessoas a entenderem quem são, se indignarem e correrem atrás de seus objetivos”, resume. Hoje, o Enraizados é um espaço pulsante, onde jovens da periferia encontram voz, referências e possibilidades.

A arte de Dudu é atravessada por seu território e por sua história. Seus raps são crônicas do cotidiano, narrativas que expõem, questionam e sonham. Sua militância é prática e poética: ao mesmo tempo em que denuncia o racismo estrutural e a desigualdade social, constrói alternativas concretas de transformação por meio da educação e da cultura.

A experiência com o hip hop foi, sobretudo, uma virada de chave para sua consciência racial. “Durante muito tempo, eu me sentia menor, com menos valor. O hip hop mostrou que não — muito pelo contrário”. Desde então, seu discurso se consolidou em torno da afirmação da negritude, da defesa das culturas de matriz africana e da crítica à cooptacão das expressões pretas por setores que não reconhecem sua origem.

Dudu é também um intelectual da periferia. Com formação em Análise de Sistemas, Sociologia, mestrado e doutorado em Educação, sua produção acadêmica dialoga com sua prática cotidiana. No RapLab — metodologia criada por ele — articula rap, educação crítica e práticas pedagógicas emancipadoras. É na escola pública, especialmente com alunos do ensino fundamental, que ele encontra o terreno mais fértil para essa semeadura. “A base tá vindo forte”, diz, sobre a nova geração que vê refletir com profundidade sobre temas como racismo e política.

Mesmo com todas as conquistas, carrega frustrações. Reclama da falta de políticas públicas para o hip hop em Nova Iguaçu, da desvalorização da arte feita na Baixada, do peso de ter que provar o tempo todo o valor do que constrói. Ainda assim, resiste. “Dá vontade de desistir três vezes por dia. Mas eu acredito que dá pra mudar. Se eu não acreditasse, tava perdido”.

Como líder comunitário, acredita no poder da coletividade. “Quando você não tem dinheiro, seus amigos são seu capital. São eles que fazem a coisa acontecer”. Foi assim que manteve por anos o Festival Caleidoscópio, iniciativa que fomenta cultura e formação na periferia, mesmo com pouca ou nenhuma verba.

[continua …]